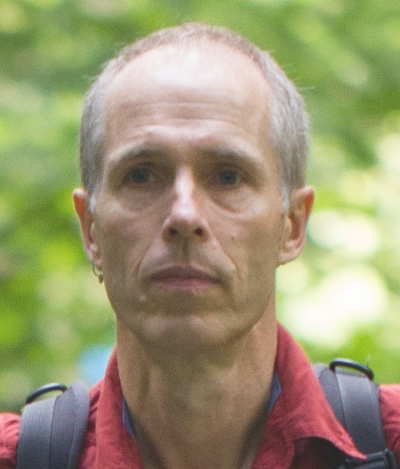

Interview mit Dr. Mark Frenzel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Herr Dr. Frenzel, seit zehn Jahren untersuchen Sie die Insektenpopulation in Sachsen-Anhalt. Kann man das so einfach sagen?

Ja, aber um das besser einordnen zu können, muss man noch ein paar Details nennen. Wir konzentrieren uns im Rahmen des TERENO-Projektes der Helmholtz-Gemeinschaft auf sechs Landschaften in Sachsen-Anhalt von je 4×4 Kilometer Größe, die überwiegend agrarisch geprägt sind, mit 70% bis 95% landwirtschaftlicher Nutzung.

Dort untersuchen wir mit sogenannten Passiv-Fallen, alles was in diese Fallen reingeht. Die Fallen sind jedes Jahr jeweils sechs Wochen im frühen Sommer und sechs Wochen im späten Sommer aktiv.

Die Auswertung der gefangenen Insekten ist eine große Herausforderung, da die Insekten sortiert und bestimmt werden müssen. Bei der Krefelder Studie von 2017 ist das z. B. auch ein ganz großes Manko. Dort wurden über viele Jahre tausende von Proben gesammelt, die man aufgrund des Zeitaufwandes manuell nicht mehr sortieren kann. Und nach dem Sortieren, kommt noch die Bestimmung durch Spezialisten hinzu. Diese Spezialisten werden in Deutschland eher weniger als mehr, weil das ein Zweig ist, der forschungsmäßig nicht belohnt wird.

Deswegen müssen wir, wenn es um die Bestimmung geht, zukünftig mehr und mehr genetische Methoden nutzen und sind damit beim sogenannten Barcoding. Das bedeutet, dass man einen bestimmten Teil aus der genetischen Information analysiert und artspezifische Sequenzen identifiziert. Man legt für jede einzelne Art einen sog. Bibliothekseintrag an und kann dann durch den Abgleich mit entsprechenden Datenbankeinträgen auf automatisiertem Weg die Art-Identität feststellen.

Bei unseren Untersuchungen in Sachsen-Anhalt können wir nur einen Teil der Insekten bearbeiten, und zwar hauptsächlich Wildbienen. Da brauchen wir vom Sammeln im Gelände, bis wir wissen, wie viele Individuen von welcher Art in der Falle A zum Zeitpunkt B waren, mindestens eineinhalb Jahre.

Darf ich noch mal zurück zu Ihren Flächen? Sie haben ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen, nicht irgendeine Kontrollfläche an der U-Bahnstation etwa?

Das Problem der Kontrollen bei diesem Monitoring-Design ist schwierig: was sollte die Kontrolle sein? Unsere Landschaft setzt sich einfach aus ganz unterschiedlichen Lebensräumen zusammen. Wenn ich sage, ich will nicht Landschaften untersuchen, sondern kleine Versuchsflächen, von z. B. 100 x 100 Meter, kann ich die mitten in ein Feld legen. Dann muss ich aber auch sicher sein, dass ich nur die Tiere und Pflanzen aufnehme, die auch an diesen Lebensraum gebunden sind. Sobald ich fliegende Insekten habe, geht das natürlich so nicht mehr. Wenn ich aber einen größeren Landschaftsausschnitt wähle, habe ich mal Hecken drin, mal Wege oder manchmal auch kleine Forste, die unterschiedlichsten Dinge eben. Bei fliegenden Insekten kann ich die alle nicht ausschließen und insofern ist eine Kontrolle auf Landschaftsebene mit diesem Design nicht machbar.

Und Sie konzentrieren sich nur auf Fluginsekten, hauptsächlich Bienen oder Bestäuber? Welchen methodischen Ansatz haben Sie gewählt?

Die erste Auswahl ist immer der Fallentyp. Unsere Fallen sind kombinierte Flugfallen in etwa 1,2 Meter Höhe über dem Erdboden: große gelbe Trichter mit 25 cm Durchmesser, mit zwei gekreuzten Plexiglasscheiben über dem Trichter. So setzen wir einmal auf die Attraktion, denn die Falle wirkt von Weitem wie eine riesige Löwenzahnblüte, was natürlich besonders für Bestäuber interessant ist. Der zweite Punkt ist – deshalb kombinierte Flugfalle – das Plexiglas. Die Scheiben wirken wie unsichtbare Hindernisse für umherfliegende Insekten, die gegen die Scheiben stoßen und dann in den Trichter fallen. Im Trichter befindet sich eine wässrige Lösung mit einem leichten Konservierungsmittel.

Dadurch konzentrieren wir uns auf fliegende Insekten. Im zweiten Schritt haben wir ausgewählt, welche Insektengruppen wir überhaupt bearbeiten können und welche gleichzeitig mit einer Ökosystem-Funktion oder -Leistung verbunden sind, die wir als Menschen wichtig empfinden. Deshalb haben wir zu Beginn des Monitorings u.a. für Wildbienen entschieden, da sie als Bestäuber eine wichtige, sehr diverse und auch sehr spezialisierte Gruppe darstellen. Wir haben in Deutschland etwa 570 Arten von Wildbienen, die nur Spezialisten unterscheiden können. Neben den Wildbienen untersuchen wir noch Schwebfliegen und Laufkäfer. Wildbienen stellen quantitativ den größten Anteil.

In diesem Jahr haben wir in dem Deutschen Netzwerk für ökologische Langzeitforschung (www.LTER-D.de), eine gemeinsame Initiative zum Insektenmonitoring gestartet, bei der wir den Fallentyp einsetzen, der auch in der Krefelder Studie verwendet wird. Die sogenannte Malaise-Falle sieht aus wie ein Zelt und ist sehr ergiebig. Es gibt beispielsweise auch eine globale Initiative, bei der Malaise-Fallen verwendet werden. Wir haben in diesem Frühjahr angefangen, deutschlandweit solche Fallen an etwa 70 Standorten aufzustellen. (Wenn wir 100% statistisch saubere und repräsentative Ergebnisse wollten, müssten wir 1.000 bis 1.500 Fallen aufstellen, wie das Bundesamt für Naturschutz Anfang der 2000er Jahre mal für die „ökologische Flächenstichprobe“ in Deutschland berechnet hat.)

Der Vorteil des zweiten Fallentyps ist, dass man mit 80-prozentigem Äthanol arbeiten kann, um die gefangenen Tiere sofort so zu konservieren, dass die DNA nicht von Pilzen oder Bakterien zerschnitten wird. Allerdings sind die analytischen Methoden derzeit noch in der Feinjustierung und man braucht für das (Meta-) Barcoding ein finanzkräftiges Projekt im Hintergrund.

Aber wenn Sie schon zehn Jahre bei der Arbeit und noch nicht ganz fertig sind, wann wäre denn ein solches Großprojekt abgeschlossen?

(Lacht) Monitoring hat in den seltensten Fällen den Anspruch irgendwann beendet zu sein. Es geht genau darum, Umweltveränderungen zu beobachten, da sich unsere Umwelt rapide und ständig verändert. Zehn Jahre mögen für eine bestimmte Fragestellung ausreichen, aber damit können wir nicht voraussagen, was in Zukunft passieren wird.

Bevor wir zu Ihren Zwischenergebnissen kommen: im Vorgespräch erwähnten Sie, dass Sie zunächst mal das „Grundrauschen“ ausfiltern mussten. Was müssen wir darunter verstehen?

Die Populationsschwankungen von Insektengemeinschaften sind sehr stark durch Witterungseinflüsse bedingt. Wenn es eine Kälte- oder Regenperiode gibt, sind die Tiere nicht nur weniger aktiv, sondern das ist auch Grundlage für den Vermehrungserfolg. Erwachsene Wildbienen leben nur relativ kurze Zeit, etwa in der Größenordnung von drei, vier Wochen. In dieser Zeit müssen sie ihre Vermehrung abschließen. Wenn das in eine Schlechtwetterperiode fällt und sie dann nicht entsprechend fliegen können oder nicht genug Pollen finden, um ihn in den Brutzellen einzulagern, dann wird man diese Schwankung allerspätestens im nächsten Jahr sehen.

Wenn es Regenzeiten gibt, haben wir weniger Tiere in den Fallen und wenn das Wetter gut ist, ist es wahrscheinlich, dass wir auch wesentlich mehr Tiere in den Fallen finden. Diese abiotischen Rahmenbedingungen sind ausschlaggebend dafür, was wir in den Fallen haben. Wenn wir sagen, uns interessiert nur die Landwirtschaft oder der Pestizideinsatz, dann müssen wir zunächst versuchen, diese ganzen witterungsbedingten Schwankungen mit ziemlich aufwändigen Statistik-Methoden herauszurechnen, um dann die Restvariation mit bestimmten anderen Umwelteinflüssen in Zusammenhang zu setzen, von denen wir glauben, dass sie einen Einfluss haben. Deswegen braucht man erst mal eine ganze Reihe von Jahren, um aus diesem Rauschen irgendwelche Trends rausfiltern zu können.

„Man kann visuell Kurven betrachten und sagen „ja, für mich sieht das nach einem Trend aus“. Wenn man dann versucht dies statistisch von Zufällen zu trennen, muss man sagen „nein, was für mich wie ein Trend aussieht, ist es nach den Gesetzen der Statistik einfach nicht“.

Trauen Sie sich denn nach zehn Jahren eine Bewertung zu?

Ja, es gibt schon ein paar Dinge, die wir aus den Daten mittlerweile rauslesen können. Wenn man ganz einfache Größen nimmt, wie: hat sich die Anzahl der gefangenen Tiere oder die Anzahl der Arten insgesamt über die Jahre geändert, könnte etwas dran sein, aber wir können es statistisch noch nicht unterlegen. Man kann visuell Kurven betrachten und sagen „ja, für mich sieht das nach einem Trend aus“. Wenn man dann versucht dies statistisch von Zufällen zu trennen, muss man sagen „nein, was für mich wie ein Trend aussieht, ist es nach den Gesetzen der Statistik einfach nicht“.

Aus diesen einfachen Größen können wir auf Anhieb nicht schließen, dass sich Wesentliches verändert hat. Deswegen müssen wir mit relativ komplizierten statistischen Methoden rangehen und viele statistische Modelle zu rechnen, um zu sehen, wo es welche Einflussfaktoren gibt.

Wir haben so beispielsweise herausgefunden, dass unsere Untersuchungsgebiete, in denen es durchschnittlich wärmer ist, mit einem leichten Artenverlust zu kämpfen haben. Bei Insekten denkt man oftmals, weil sie wechselwarm sind, kann es ihnen gar nicht warm genug sein. Aber insbesondere wegen ihrer artspezifischen enzymatischen Ausstattung bevorzugen sie einen bestimmten Temperaturbereich. Es gibt z. B. Wintermücken, die in der kalten Jahreszeit aktiv sind, wenn andere Insekten inaktiv sind. So entkommen diese Mücken vielen Räubern.

Bei allen Insekten ist es so, dass sie bestimmte Temperaturen nicht mehr gut vertragen und dabei gibt es eine andere schöne Korrelation, nämlich Köpergröße. Haben Sie eine Idee, wer sich zuerst bei höheren Temperaturen zurückzieht? Kleine oder große Insekten?

Die Großen.

Richtig, das ist wie bei korpulenten Menschen, die schneller schwitzen und weniger gut mit Hitze umgehen können, weil das Verhältnis von Volumen zu kühlender Oberfläche ungünstiger ist. So ist das beispielsweise auch bei Hummeln: Hummeln sind sehr groß, haben eine pelzige Körperbehaarung und können auch noch bei relativ frischen Temperaturen unterwegs sein. Hummeln sind auch diejenigen, die in den Alpen am höchsten klettern, weil sie eben mit niedrigen Temperaturen gut umgehen können. Wenn es allerdings zu warm wird, machen sie nichts mehr, weil sie sonst einen Hitzekollaps bekämen.

Deswegen prognostizieren wir, dass die größeren Arten mit der Klimaerwärmung aus bestimmten Gebieten verschwinden werden. Wer mit der Erwärmung nicht mithalten kann, muss entweder in kühlere Regionen ausweichen oder die Arten sterben einfach aus. Beispielsweise wandern in den Bergen die klimatischen Höhenstufen mit der Klimaerwärmung nach oben, aber am Gipfel ist Schluss mit weiteren Ausweichmöglichkeiten.

Was wir im Weiteren festgestellt haben, hat mit der Struktur der Landschaften zu tun. Wir haben das mit Oberflächenmodellen gerechnet, mit hügeligen oder glatten Oberflächen. Je glatter Landschaften sind, umso stärker werden sie genutzt, weil sie bei uns in der Regel auch sehr gute Böden haben. Je „rauher“ eine Landschaft ist, umso kleinteiliger und strukturreicher ist sie und bietet daher auch mehr naturnahe Habitate. In diesem Zusammenhang konnten wir zeigen, dass strukturreiche Landschaften negative Auswirkungen von z.B. Klimaerwärmung puffern können.

„Selbst die total ausgeräumten Landschaften stehen sowohl im Hinblick auf Artenzahlen bei Wildbienen als auch bei der Anzahl Individuen teilweise ziemlich gut da. Trotz dieser Situation, selbst bei hochintensiver Landwirtschaft, können wir keine Entwarnung geben.“

Selbst die total ausgeräumten Landschaften bei uns im mitteldeutschen Trockengebiet, stehen sowohl im Hinblick auf Artenzahlen bei Wildbienen als auch bei der Anzahl Individuen teilweise ziemlich gut da. Trotz dieser Situation, selbst bei hochintensiver Landwirtschaft, können wir keine Entwarnung geben

Das Prekäre an dieser Situation zeigt sich, wenn man die Arten-Zusammensetzungen der Wildbienengemeinschaften betrachtet. Wenn es in der Ökologie um die Analyse von Gemeinschaften geht, fertigt man häufig sogenannte Dominanzdiagramme an. Das bedeutet: ich erfasse nur diejenigen Arten, die mindestens 2% der gesamten Individuen ausmachen. Dann bekomme ich nämlich die Arten, die ganz häufig auftreten.

Man stellt das in Balkendiagrammen dar, jeweils ein Balken pro Art, bis die 2%-Grenze erreicht ist. Wünschenswert aus Sicht der Ökologie ist, dass möglichst viele Arten im Diagramm auftauchen, bis diese 2%-Grenze erreicht ist. In den ausgeräumten Landschaften haben wir 8 Arten gefunden, die das Ganze dominieren, obwohl insgesamt in diesem Gebiet 150 Arten vorkommen. Acht Arten machen also die Masse aus, während alle anderen Arten den Rattenschwanz bilden, da sie jeweils nur mit wenigen Individuen vorkommen. Deshalb spielen sie bei quantitativen Interaktionen (z.B. Bestäubung) meist keine große Rolle. Wenn dann aber von den acht Arten, zwei schon 40% aller Individuen stellen und es einen steilen Abfall gibt, von Rang eins zu Rang zwei zu Rang drei, dann ist die Gemeinschaft unbalanciert.

Wir sehen auch, dass diese dominanten Arten überwiegend generalistische Arten sind, die mit allen möglichen Bedingungen zurechtkommen. Es fehlen dann jedoch die Spezialisten, von denen ich aber auch nie erwarten würde, dass sie die Hauptmasse der Insekten stellen werden. Es ist zwar toll, dass wir so viele Individuen, auch in den ausgeräumten Landschaften, haben, aber es ist eben keine stabile Gemeinschaft, die z. B. die Bestäubungsfunktionen gut abdeckt.

Darf ich mal etwas provokantes sagen? Ich hätte gerne die Bestäuber, aber auf Schnaken, Zecken und Anopheles könnte ich gut verzichten. Sind denn tatsächlich alle Insekten auch für uns, in irgendeiner Weise, wichtig?

Da muss man über zwei Aspekte diskutieren. Da wäre einmal der anthropozentrische Ansatz, der in Wissenschaft und Ethik sehr stark kritisiert wird. Aber ich finde den Ansatz trotzdem wichtig, da er unsere Wirklichkeit und unsere typische Weltsicht beschreibt. Menschen gestalten die Welt und definieren, was sie brauchen und was sie nicht brauchen.

Wenn wir die Welt sehr einfach betrachten, brauchen wir natürlich vieles nicht. Wenn ich aber die ökologische Brille aufsetze, können wir das nicht so einfach sagen, weil sich unsere Welt dadurch auszeichnet, dass sie hochvernetzt ist. Und wir wissen oftmals gar nicht, was passiert, wenn wir an irgendwelchen Stellschrauben drehen.

„Wir untersuchen in denselben Gebieten auch die Vogelgemeinschaften und für Vögel ist die Insektenfauna essentiell. Alle Vogelarten, ob Körner- oder Insektenfresser, brauchen für die Aufzucht ihrer Jungen hochwertiges Protein und das sind überwiegend Insekten.“

Ein Großteil der Tiere, die wir in unseren Fallen haben sind Fliegen. Fliegen sind wahnsinnig artenreich, wir haben in Deutschland um die 12.000 Fliegenarten. Auch Fliegen spielen als Bestäuber eine Rolle und kommen in wesentlich größerer Individuenzahl als Wildbienen vor. Noch spannender wird es, wenn eine weitere trophische Ebene hinzukommt: Wir untersuchen in denselben Gebieten auch die Vogelgemeinschaften und für Vögel ist die Insektenfauna essentiell. Alle Vogelarten, ob Körner- oder Insektenfresser, brauchen für die Aufzucht ihrer Jungen hochwertiges Protein und das sind überwiegend Insekten.

Zu Vogelgemeinschaften in Agrarlandschaften gibt es zum Glück Langzeitdaten und diese zeigen, dass die Zahl der Vögel dort kontinuierlich zurückgeht. Das hat meistens mit der Intensivierung von Landwirtschaft zu tun: je mehr Flächen zusammengelegt werden, je mehr Randstrukturen verschwinden, je intensiver die Kulturen behandelt werden, umso mehr schränke ich natürlich den Lebensraum ein – und der Lebensraum besteht immer aus Nahrungs- und Bruthabitat.

Von Seiten der Wissenschaft sagen wir immer: wir wissen einfach zu wenig, um die Natur ganz gezielt und ohne unvorhergesehene negative Auswirkungen manipulieren zu können. Deswegen werden die wenigsten Ökologen sagen, dass wir Stechmücken eigentlich nicht brauchen. Wir wollen uns auch nicht anmaßen, mehr als unbedingt notwendig in die natürlichen Abläufe einzugreifen.

Herr Dr. Frenzel, noch mal zurück zum Rückgang der Vogelpopulationen auf großen Agrarflächen. Hängt der nur mit dem Rückgang der Futterinsekten zusammen oder gibt es noch einen anderen Grund?

Ich würde es nicht zuspitzen auf „Rückgang in großen Flächen“. Ursprünglich kommen die typischen Agrarvögel aus Steppenlandschaften und haben sich bei uns angepasst. Es geht um zwei Dinge: Nahrungshabitat und Bruthabitat. Den Rückgang der reinen Insektenbiomasse, die für die Qualität des Nahrungshabitates für Vögel wichtig ist, hat die Krefelder Studie deutlich gezeigt. Wie weit man das auf die gesamte Fläche von Deutschland extrapolieren können, ist nicht klar, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Trend die Ausnahme und nicht die Regel in Deutschland ist.

Die hauptsächliche Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft hatten wir in den 70er-, 80er-Jahren. Danach wurde immer weiter an den feinen Stellschrauben gedreht, beispielsweise an der Halmdichte. Wenn die aber sehr hoch ist, findet beispielsweise eine Feldlerche keinen Brutplatz mehr im Feld. Natürlich spielt ebenso die Zahl und Art der Chemikalienapplikationen für brütende Vogel eine Rolle. Und genauso die Art und Anzahl von Randstrukturen in der Agrarlandschaft, die als Bruthabitat geeignet sind.

Haben Sie denn auch einen Lösungsvorschlag?

Die Lösungsansätze sind seit vielen Jahren klar. Auf jeden Fall ist eine heterogene Landschaft wichtig. Blühstreifen und ähnliche Agrarumweltmaßnahmen sind klasse, wenn sie permanent sind, wenn man an manchen Stellen die Natur nicht ganz so stark reguliert. Ich sehen bei meinen Geländearbeiten sehr oft, dass auch die Feldränder regelmäßig gemäht werden, damit der Wildsamendruck auf das Feld möglichst minimiert wird, dass die Hecken regelmäßig zurück geschnitten werden und dass von Jahr zu Jahr versucht wird, noch ein wenig dichter an Feldwege heran zu pflügen.

Beim Zurückdrängen der Natur, was wir erfolgreich in den letzten Jahrhunderten praktiziert haben, müssten wir den Rückwärtsgang einlegen. Weil es oftmals auch um vernetzende Elemente geht, reicht es nicht in einer Agrarsteppe einen Fleck von 100 x 100 Metern zu haben, wo man das „ökologische Paradies“ wiederherstellen möchte. Das muss von den gewünschten Tier- und Pflanzenarten erst mal entdeckt werden! Bei öffentlichen Wegen In der Agrarlandschaft sollte man die Abmessungen kontrollieren, also die ursprünglichen Breiten, und an den Rändern wieder mehr Natur, sogenannte Unkräuter und Wildblumen, zulassen.

Insgesamt können wir die Entwicklung natürlich nicht zudrehen. Wir sind eine bestimmte Ebene der Versorgung und auch ein bestimmtes Preisgefüge gewohnt und wenn sich da nichts radikal ändern darf, können wir auch nur bis zu einem gewissen Grad Maßnahmen ergreifen, die den negativen Einfluss menschlicher Aktivität in der Landschaft abschwächen.

Kürzlich habe ich gelesen, man müsste eigentlich mitten im Feld, statt am Rand, Blühstreifen anlegen, weil viele Insekten gar nicht so weit fliegen könnten, um den gegenüberliegenden Feldrand zu erreichen.

Das ist völlig richtig. Untersuchungen hierzu haben ergeben, dass Agrarumweltmaßnahmen in sehr intensiv genutzten, ausgeräumten Agrarlandschaften nicht sehr sinnvoll sind, sondern eher dort, wo der Anteil naturnaher Flächen höher, die Feldgröße kleiner und eher eine mittlere Nutzungsintensität gegeben ist.

Man muss immer den räumlichen Bezug im Auge haben. Versuche ich irgendwo die Insel der Glückseligen oder eher ein mosaikförmiges Netzwerk zu kreieren? Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass attraktive Strukturen in für Insekten wahrnehmbarer und machbarer Entfernung liegen müssen, um diese Netzwerkfunktion zu erfüllen.

„Etwa 7.800 Insektenarten stehen als bestandsgefährdet auf der Roten Liste. Das heißt aber nicht, dass es in der Vergangenheit einen Zeitpunkt gegeben hätte, an dem keine der 30.000 Arten auf einer Roten Liste gestanden hätte.“

Zum Schluss noch eins: ich lese öfter, laut Roter Liste seien viele Wildbienen schon ausgestorben oder bedroht. Andererseits lese ich, zuletzt sei eine Wildbienenart 1948 ausgestorben und bei den bedrohten Arten wären in den letzten X Jahren nur wenige hinzugekommen. Das verwirrt mich.

Die Roten Listen muss man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, weil es durchaus sein kann, dass bei uns eine Art am Rande ihres Verbreitungsraumes und deshalb nicht so stabil ist. In einem Nachbarland muss dieselbe Art aber überhaupt nicht gefährdet sein. Das hat auch damit zu tun, dass Tiere keine stationären Lebewesen sind. Sie bewegen sich als Individuen und auch als Populationen. Die Wildbienen haben komplexe Anforderungen an Brutraum und Nahrungsraum, beide müssen jeweils im Aktionsradius der Tiere zusammenfallen. Und wenn wir durch unser Einwirken immer mehr für Entkopplung sorgen, dann haut das nicht mehr so hin.

Es gibt etwa 30.000 Insektenarten in Deutschland. Davon stehen etwa 7.800 als bestandsgefährdet auf der Roten Liste. Das heißt aber nicht, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, dass es in der Vergangenheit einen Zeitpunkt gegeben hätte, an dem keine der 30.000 Arten auf einer Roten Liste gestanden hätte. Weil wir durch Klimaveränderungen in der Vergangenheit natürlich auch immer Ausbreitungsbewegungen und Schrumpfungen hatten. Wir können aber trotzdem mit absoluter Sicherheit festhalten, dass menschliches Handeln die wichtigste Ursache für die Bedrohung anderer Arten ist, weil wir deren Lebensraum in Anspruch nehmen und modifizieren.

Das kam ja auch bei dem kürzlich veröffentlichte IPBES-Bericht (IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services = Welt-Biodiversitätsrat)) heraus. Es wird vermutet, dass es inklusive aller unbeschriebenen, unentdeckten Arten um die acht Millionen Arten auf der Welt gibt und laut IPBES können wir davon ausgehen, dass etwa eine Million Arten in ihrem Bestand bedroht sind. Entweder durch den Klimawandel, den wir ja auch sehr stark antreiben, oder durch das Bevölkerungswachstum. Viele Kurven zum Zustand unseres Planeten können Sie nebeneinander legen – ob das jetzt CO2-Ausstoß oder „Rückgang von“ ist – und Sie stellen fest, sie korrelieren allesamt wunderbar mit der Kurve des globalen menschlichen Bevölkerungswachstums.

Herr Dr. Frenzel: herzlichen Dank für das Gespräch!

Ein tolles Interview, das hoffentlich zur Versachlichung der Debatte beiträgt.