[td_block_big_grid_7 td_grid_style=“td-grid-style-5″ sort=“featured“]

[td_block_social_counter custom_title=“We Are Social“ facebook=“envato“ twitter=“envato“ youtube=“tagdiv“] [td_block_13 limit=“2″ custom_title=“New Collections“ td_filter_default_txt=“All“ header_color=“#f47395″ ajax_pagination=“next_prev“ sort=“random_posts“]

[td_block_big_grid_4 td_grid_style=“td-grid-style-5″ sort=“featured“][td_block_14 limit=“3″ custom_title=“Month In Review“ td_filter_default_txt=“All“ td_ajax_filter_type=“td_category_ids_filter“ header_color=“#c44c4c“ td_ajax_filter_ids=““ sort=“random_posts“ ajax_pagination=“next_prev“]

[td_block_18 limit=“5″ custom_title=“Hot Stuff Coming“ td_filter_default_txt=“All“ header_color=“#b953ed“ sort=“random_posts“]

[td_block_14 limit=“4″ custom_title=“Popular Gossips“ td_filter_default_txt=“All“ ajax_pagination=“next_prev“ header_color=“#f47395″ sort=“random_posts“]

Neueste Beiträge

Tiergesundheit und Tierwohl im Fokus: BfR beteiligt sich an Europäischer Forschungspartnerschaft

Infektionskrankheiten bei Tieren besser bekämpfen und zum Tierwohl beitragen – das ist das Ziel der Anfang des Jahres 2024 ins Leben gerufenen Europäischen Partnerschaft für Tiergesundheit und Tierwohl (The European Partnership on Animal Health and Welfare, kurz EUP AH&W). Das auf sieben Jahre ausgelegte Projekt soll innovative Forschungsprojekte fördern und die Zusammenarbeit zwischen relevanten Akteuren erleichtern. Beteiligt sind 56 Forschungseinrichtungen und 30 Förderorganisationen aus 24 EU- und Nicht-EU-Ländern, darunter auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). „Diese Partnerschaft ist wichtig für das Wohlergehen der Tiere – und das der Menschen“, sagt BfR-Präsident Professor Andreas Hensel. „Denn wer Tiere vor Krankheitserregern schützt, schützt damit auch uns Menschen.“

Die Partnerschaft verfolgt eine strategische Forschungs- und Innovationsagenda, die über einen Zeitraum von zwei Jahren unter Beteiligung aller relevanten Akteure entwickelt wurde. Zu den Themen zählen Infektionskrankheiten von Land- und Wassertieren sowie gesundheitliche Risiken durch Zoonosen wie Vogelgrippe. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Einsatz von antimikrobiellen Mitteln und der Gewährleistung des Tierwohls in jeder Lebensphase. Für das Gesamtprojekt stehen 360 Millionen Euro zur Verfügung, jeweils zur Hälfte von der EU (Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe) und den Partnereinrichtungen finanziert.

Das BfR leitet in der Partnerschaft das Arbeitspaket „Communication, Exploitation, Education and Dissemination“. Es zielt darauf ab, Maßnahmen für die Kommunikation, Verwertung, Schulung und Verbreitung der Forschungsergebnisse zu entwickeln und umzusetzen. Ergänzend zur Stärkung der internen Kommunikation zwischen den EUP AH&W-Mitgliedern sollen Kontakte zu einer Vielzahl weiterer relevanter Akteure und Interessengruppen aufgebaut werden. Dies soll dazu beitragen, dass die Ergebnisse der Aktivitäten von EUP AH&W über die Grenzen der Partnerschaft hinaus genutzt werden und die europäische Zusammenarbeit beim Erreichen wissenschaftlicher Exzellenz in den verwandten Bereichen gestärkt wird. Zudem ist das BfR von Beginn an als Forschungspartner aktiv beteiligt, um neue Verfahren zur Bekämpfung infektiöser Risiken zu entwickeln.

Koordiniert wird die Partnerschaft von der Universität Gent. Durch die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen aus den Bereichen der Tiergesundheit, des Tierwohls und darüber hinaus sollen durch den Ansatz „One Health and One Welfare“ auch gesellschaftliche Wirkungen erzielt werden. Das One-Health-Konzept berücksichtigt die enge Verknüpfung der Gesundheit des Menschen mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt. So wird der Zusammenhang zwischen der Sicherheit von Futtermitteln und Lebensmitteln mit der Umweltbelastung sowie der Gesundheit von Tieren und Menschen betrachtet.

Weitere Informationen finden sich auf der Projektwebsite.

Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

HEF-Akademie: „Innovationen in der Nahrungsmittel- und Futtermittelproduktion“

Die Hans Eisenmann-Akademie lädt im Sommersemester 2024 zu einer öffentlichen Vortragsreihe im digitalen Format ein. Folgende Themen und Termine werden angeboten:

02. Mai 2024 (17:00 Uhr)

„Vertical Farming – mehr als Salat“

Prof. Dr. Senthold Asseng, Technische Universität München

06. Juni 2024

„Mikroalgen für die Futtermittelproduktion“

Dr. Fabian Wahl, Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Agroscope

04. Juli 2024

„Insekten in der Lebensmittelproduktion“

Prof. Dr. Andreas Vilcinskas, Justus-Liebig-Universität München

25. Juli 2024

„Cellular Agriculture: Neue Möglichkeiten aus dem Labor“

Prof. Dr. Marius Henkel, Technische Universität München

Hier können Sie sich für die Veranstaltung registrieren und erhalten dann die Zugangsdaten zum Zoom.

Homepage der HEF

CODD – Eine neue Form der Moderhinke?

Von Dr. Johanna Meilwes und Dr. Philip Tegtmeyer, Fachtierärzte für Kleine Wiederkäuer, Tierarztpraxis Tegtmeyer, www.schafdoktoren.de

Moderhinke ist die wohl gefürchtetste Lahmheitsursache bei Schafen. CODD als neue Form dieser Erkrankung ist in Deutschland bisher noch selten. Damit das so bleibt, sollten Schafhalter sich auch mit dieser Krankheit beschäftigen.

Für Lahmheiten bei Schafen gibt es viele Ursachen. Die bekannteste und wohl zugleich gefürchtetste davon ist die Moderhinke. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Infektion des Zwischenklauenspaltes, ausgelöst durch die Erreger Dichelobacter nodosus und Fusobacterium necrophorum.

Bei der klassischen Form der Moderhinke kommt es zu schmerzhaften Entzündungen des Zwischenklauenbereiches. Diese können sich unter dem Wand- und dem Sohlenhorn fortsetzen. Es entstehen schmerzhafte Lahmheiten.

Neue aggressivere Form

Besonders im Vereinigten Königreich und in Irland ist schon seit den 90er-Jahren eine weitere, deutlich aggressivere Form der Moderhinke bekannt – die „contagious ovine digital dermatitis“, kurz CODD. Man geht davon aus, dass CODD dort in rund der Hälfte der schafhaltenden Betriebe vorkommt. In Deutschland ist die Krankheit zum Glück bisher noch wenig verbreitet. Offiziell beschrieben wurde sie erstmals 2020. Da es sich um ein recht neues Krankheitsbild handelt, ist diese Form einer Lahmheit jedoch bei uns möglicherweise unterdiagnostiziert.

Anders als bei der klassischen Moderhinke beginnt die Infektion nicht im Zwischenklauenspalt, sondern am Kronsaum (Bild 1). Von dort aus setzt sie sich unter dem Klauenhorn nach unten fort. Die Verbindung zwischen Horn und dem darunterliegenden Gewebe löst sich und das Klauenhorn kann sich vollständig von der Klaue lösen – die Schafe „schuhen aus“ (Bild 2). Betroffene Schafe zeigen hochgradige Lahmheiten. Sie können der Herde nicht mehr richtig folgen, liegen viel, nehmen weniger Futter auf und es kommt zu einem schnellen Verlust von Körperkondition und Leistung.

Auch bei CODD werden oft die Erreger der klassischen Moderhinke nachgewiesen. Durch das bereits angegriffene Horn können sich dann zusätzlich weitere Erreger vermehren, sogenannte Treponemen. Diese spiralförmigen Bakterien aus der Bakteriengruppe der Spirochaeten sind für den schweren CODD-Verlauf verantwortlich. Sie stehen auch in Zusammenhang mit der Mortellarosch’en Krankheit des Rindes. Daher wird eine Übertragung zwischen Rind und Schaf diskutiert.

Nachweis von CODD

Für die Diagnose der klassischen Moderhinke sind mittlerweile PCR-Tests etabliert. Der Erregernachweis für CODD ist immer noch aufwändig und nur in spezialisierten Laboren möglich.

Zuerst erschienen im zweimonatlichen Hoftierarzt E-Magazin an. Zum kostenfreien Abo bitte einfach hier anmelden und dann den Link in der Bestätigungs-Mail anklicken. Anschließend den Artikel in der letzten Ausgabe weiterlesen:

Chancen nutzen: Subklinische Mastitis ausheilen und Kälber schützen

Bei Kühen mit subklinischer Mastitis sollte die Therapie in der Trockenstehzeit gezielt und selektiv sowie nach Erregerbestimmung und Antibiogramm erfolgen. Ein Trockensteller mit dem Wirkstoff Cefalexin zeigt sich in der Praxis als effektive Therapie, um das Euter vollständig auszuheilen und bietet noch weitere entscheidende Vorteile.

Trockenstellen mit Cefalexin: Ausheilung in der Trockenstehphase

Die meisten subklinischen Mastitiden werden durch grampositive Erreger, zumeist Streptococcus uberis, verursacht. Mit Cefalexin steht ein potenter Wirkstoff zur Verfügung, dessen Wirkspektrum neben Streptococcus uberis auch Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus agalactiae umfasst. Durch die sehr hohe Wirkstoffkonzentration von 375 mg Cefalexin pro Injektor wird auch eine gute Wirksamkeit gegen gramnegative Mastitiserreger erreicht. Cefalexin gehört zu den Cephalosporinen der 1. Generation und zählt damit nicht zu den Reserveantibiotika.

Ungestörte Entwicklung der Darmflora des neugeborenen Kalbes

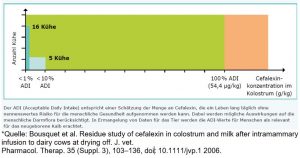

Laut einer Studie* zur Einschätzung der Cefalexinaufnahme über das Kolostrum am ersten Lebenstag des Kalbes nach der Behandlung des Muttertieres mit dem cefalexinhaltigen Trockensteller lagen die Cefalexinmengen im Kolostrum zu jedem Zeitpunkt der Probenahme (12, 24, 36, 72, 84, 120, 132, 168 und 180 Stunden nach der Geburt) sogar unter dem ADI (acceptable daily intake, unkritische Wirkstoffmenge) für den Menschen. Hier werden aufgrund der fehlenden Grenzwerte für Kälber die Werte für den Menschen herangezogen. In der Abbildung sind die Ergebnisse der Studie dargestellt: Der grüne Bereich zeigt die unkritische Wirkstoffmenge für den Menschen, der rote Bereich markiert den kritischen Bereich. Alle getesteten Kühe zeigten Hemmstoffmengen im unkritischen Bereich, 16 der 21 Kühe sogar im sehr niedrigen Bereich von < 1 % des ADI.

Nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring

Ein weiterer großer Vorteil sind die nur 5 Wirktage in der Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung, mit denen der cefalexinhaltige Trockensteller zu Buche schlägt.

Ein Trockensteller, der absolut passend ist für die aktuelle Zeit

Der cefalexinhaltige Trockensteller der Firma Virbac ist effektiv wirksam gegen die derzeit häufigsten Mastitiserreger, verhindert Störungen der Mikrobiomentwicklung des neugeborenen Kalbes und zählt nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring. Die Wartezeit des cefalexinhaltigen Trockenstellers beträgt 12 Stunden bzw. 42,5 Tage auf Milch.

Kontakt:

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Dr. Kerstin Duncker, Tel: +49 4531 805111, kerstin.duncker@virbac.de

Nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring

Ein weiterer großer Vorteil sind die nur 5 Wirktage in der Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung, mit denen der cefalexinhaltige Trockensteller zu Buche schlägt.

Ein Trockensteller, der absolut passend ist für die aktuelle Zeit

Der cefalexinhaltige Trockensteller der Firma Virbac ist effektiv wirksam gegen die derzeit häufigsten Mastitiserreger, verhindert Störungen der Mikrobiomentwicklung des neugeborenen Kalbes und zählt nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring. Die Wartezeit des cefalexinhaltigen Trockenstellers beträgt 12 Stunden bzw. 42,5 Tage auf Milch.

Kontakt:

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Dr. Kerstin Duncker, Tel: +49 4531 805111, kerstin.duncker@virbac.de

Nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring

Ein weiterer großer Vorteil sind die nur 5 Wirktage in der Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung, mit denen der cefalexinhaltige Trockensteller zu Buche schlägt.

Ein Trockensteller, der absolut passend ist für die aktuelle Zeit

Der cefalexinhaltige Trockensteller der Firma Virbac ist effektiv wirksam gegen die derzeit häufigsten Mastitiserreger, verhindert Störungen der Mikrobiomentwicklung des neugeborenen Kalbes und zählt nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring. Die Wartezeit des cefalexinhaltigen Trockenstellers beträgt 12 Stunden bzw. 42,5 Tage auf Milch.

Kontakt:

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Dr. Kerstin Duncker, Tel: +49 4531 805111, kerstin.duncker@virbac.de

Nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring

Ein weiterer großer Vorteil sind die nur 5 Wirktage in der Antibiotika-Verbrauchsmengenerfassung, mit denen der cefalexinhaltige Trockensteller zu Buche schlägt.

Ein Trockensteller, der absolut passend ist für die aktuelle Zeit

Der cefalexinhaltige Trockensteller der Firma Virbac ist effektiv wirksam gegen die derzeit häufigsten Mastitiserreger, verhindert Störungen der Mikrobiomentwicklung des neugeborenen Kalbes und zählt nur 5 Wirktage im Antibiotikamonitoring. Die Wartezeit des cefalexinhaltigen Trockenstellers beträgt 12 Stunden bzw. 42,5 Tage auf Milch.

Kontakt:

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Dr. Kerstin Duncker, Tel: +49 4531 805111, kerstin.duncker@virbac.de „Nudging“ im virtuellen Supermarkt für mehr Tierwohl

Durch einige einfache Maßnahmen lässt sich das Kaufverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern möglicherweise spürbar verändern. In diese Richtung deutet zumindest eine Studie der Universität Bonn und der Technischen Universität München. Die Forscherinnen hatten darin untersucht, welchen Einfluss „Nudging“ auf den Verkauf von Produkten aus artgerechter Tierhaltung in einem virtuellen Supermarkt hat. Darunter versteht man sanfte Anstöße oder Schubser mit dem Ziel, ein bestimmtes Verhalten zu fördern – etwa, indem manche Produkte sichtbarer platziert werden.

Im Experiment griffen die Teilnehmenden der Nudging-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe etwa doppelt so häufig zu Produkten aus artgerechter Tierhaltung. Inwieweit sich die Ergebnisse auf wirkliche Einkäufe übertragen lassen, ist noch unklar. Die Studie ist nun in der Fachzeitschrift „Appetite“ erschienen.

Der Begriff „Nudging“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „anstoßen“ oder „anstupsen“. In den Wirtschaftswissenschaften versteht man darunter Maßnahmen, die das Verhalten von Menschen beeinflussen – und zwar auf die sanfte Tour, also ohne Verbote oder monetäre Anreize. „Wir haben diese Strategie in einem virtuellen Supermarkt erprobt“, erklärt Dr. Nina Weingarten vom Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik der Universität Bonn. „Wir wollten wissen, ob Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch motiviert werden können, beim Einkauf mehr auf Tierwohlaspekte zu achten.“

In Deutschland verkaufen sich Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung bislang mäßig. An mangelnder Information liegt das vermutlich nicht: Neben verschiedenen Bio-Labeln gibt es seit einigen Jahren eine vierstufige Haltungsform-Kennzeichnung. Sie ist in rot, blau, orange oder grün auf vielen Fleischverpackungen zu sehen. Allerdings fristen Tierwohl-Lebensmittel in den Sortimenten vieler Supermärkte noch immer ein Nischendasein. So stammen nur 13 Prozent der angebotenen Fleischprodukte aus Haltungsbedingungen, die die gesetzlichen Mindestvorgaben überschreiten.

Bodenmarkierungen in Form von Fußspuren als Wegweiser

„Wir haben daher getestet, ob eine erhöhte Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Tierwohl-Produkten dazu führen, dass sie vermehrt gekauft werden“, sagt Weingarten. Dazu nutzten die Forscherinnen zwei digitale Supermärkte. Dabei handelte es sich um 3D-Simulationen, deren Grafik sich an modernen Videospielen orientierte: Die Kundinnen und Kunden sahen die Regale aus der Ich-Perspektive, konnten Waren herausnehmen und von allen Seiten betrachten, sie in ihren Wagen legen und am Ende gegebenenfalls kaufen. „Die Kaufentscheidung blieb jedoch hypothetisch“, erklärt Prof. Dr. Monika Hartmann, die an der Universität Bonn die Abteilung Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft leitet. „Die Teilnehmenden mussten nicht wirklich für den Einkauf bezahlen, und sie erhielten am Ende auch keine echten Produkte.“

Die Forscherinnen teilten die Testpersonen in zwei Gruppen ein. Eine davon ging in einem herkömmlichen Supermarkt auf Einkaufstour. Die andere kaufte in einem Markt ein, in dem verschiedene Nudging-Elemente implementiert waren. So lotsten darin Bodenmarkierungen in Form von Fußspuren die Kundinnen und Kunden zu einem speziellen „Tierwohl-Regal“. „Für die Verbraucherinnen und Verbraucher in dieser Gruppe gab es also einen zusätzlichen zentralen Ort, in dem Fleisch, Milch und Eier aus artgerechter Haltung zu finden waren“, sagt Weingarten. Zudem machten große Aufsteller an verschiedenen Stellen auf das zusätzliche Regal aufmerksam. Die Maßnahmen waren ein durchschlagender Erfolg: Die Nudging-Gruppe griff im Schnitt doppelt so häufig zu Tierwohl-Produkten wie die Vergleichsgruppe.

Weitere Studien nötig

Noch ist unklar, inwieweit sich die Ergebnisse auf wirkliche Lebensmitteleinkäufe übertragen lassen. „Viele Menschen achten beim Einkauf stark auf den Preis, und der ist bei Tierwohl-Produkten in der Regel deutlich höher“, erklärt die Psychologin. „In unserem Experiment könnte man jedoch vermuten, dass dies eine geringere Rolle spielt, da der Kauf virtuell blieb.“ Immerhin zeigen die Daten der Studie aber, dass preisbewusste Kundinnen und Kunden auch an der digitalen Ladentheke seltener zu den teureren Tierwohlprodukten griffen als weniger preisbewusste. Sie verhielten sich also ähnlich, wie es auch in der Realität zu erwarten gewesen wäre.

Ein weiterer Punkt war in diesem Zusammenhang ebenfalls interessant: Auch diese preisbewussten Testpersonen ließen sich durch das Nudging beeinflussen und kauften häufiger Lebensmittel aus artgerechterer Haltung. Der sanfte Schubser scheint also auch bei ihnen zu wirken. „Wir benötigen aber weitere Studien, um zu sehen, wie belastbar diese Effekte wirklich sind“, sagt Prof. Hartmann. Zudem sei noch kaum untersucht, ob Nudging langfristig wirkt oder sich der Effekt dieser Maßnahmen schnell wieder abnutzt. „Auch das ist eine Frage, auf die wir noch keine Antwort geben können.“

Beteiligte Institutionen und Förderung

An der Studie waren die Universität Bonn und die Technische Universität München beteiligt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert.

Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Größte Studie zu pflanzenbasierter Ernährung im deutschsprachigen Raum beginnt

Startschuss für die größte Studie zu pflanzenbasierter Ernährung im deutschsprachigen Raum: Heute begrüßt Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), gemeinsam mit Professor Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), im Beisein der Studienleitungen vom BfR und Max Rubner-Institut (MRI) den ersten Probanden der COPLANT-Studie im Studienzentrum Berlin-Charlottenburg. „Wir wollen erforschen, wie sich pflanzenbasierte Ernährungsweisen auf die Gesundheit auswirken und Datenlücken schließen“, sagt Professor Andreas Hensel. „Ergebnisse früherer Studien sind nur bedingt auf heutige Ernährungsgewohnheiten übertragbar. Beispielsweise stieg das Angebot von hochverarbeiteten, zucker-, fett- und salzreichen veganen Lebensmitteln in den letzten Jahren deutlich an“, ergänzt Professorin Tanja Schwerdtle, Vizepräsidentin des BfR.

COPLANT steht für COhort on PLANT-based diets (auf Deutsch: Kohortenstudie zu pflanzenbasierten Ernährungsweisen) – ein Kooperationsprojekt des BfR, des MRI, des Forschungsinstituts für pflanzenbasierte Ernährung (IFPE) und der Universitäten Jena, Bonn, Heidelberg, Regensburg und Wien. Unterstützt wird das Projekt vom BMEL. Für das Thema Nachhaltigkeit beteiligt sich das Thünen-Institut. Gemeinsam mit den Partnern sucht das BfR rund 6.000 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren, die sich beteiligen möchten. „Mit der Ernährungsstrategie der Bundesregierung wollen wir gutes Essen in Deutschland für alle leichter machen und eine pflanzenbetonte Ernährung stärken. Das heißt für mich: vielseitig und ausgewogen, mit einem hohen Anteil saisonal-regionalem Gemüse und Obst, ballaststoffreichen Getreideprodukten und Hülsenfrüchten sowie Nüssen. Jeder Mensch soll die Möglic hkeit haben, sich gut, also gesund und nachhaltig, zu ernähren – und eben auch vegetarisch oder vegan, wenn sie oder er das will”, sagte Staatssekretärin Silvia Bender. “Dazu brauchen wir mehr aussagekräftige Daten zu den gesundheitlichen, ökologischen, sozialen und ökomischen Vorteilen oder möglichen Risiken pflanzenbasierter Ernährung. Die COPLANT-Studie soll diese Lücken schließen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse und danke dem Bundesinstitut für Risikobewertung für diese wichtige Initiative.”

Das Interesse an veganer und vegetarischer Ernährung wächst – insbesondere unter Jüngeren. Es gibt jedoch bislang kaum wissenschaftlich belastbare Daten zu den Auswirkungen heutiger pflanzenbasierter Ernährungsweisen auf den Körper. Die COPLANT-Studie soll Datenlücken schließen und wissenschaftlich basierte Ernährungsempfehlungen für eine gesunde und zugleich nachhaltige Lebensweise ermöglichen. Gegenstand der COPLANT-Studie bilden vegane (keine tierischen Produkte), vegetarische (kein Fleisch und Fisch, aber Milchprodukte und Eier), pescetarische (kein Fleisch, aber Fisch) und omnivore (Mischkost einschließlich aller möglichen tierischen Produkte) Ernährungsweisen.

Was wird untersucht?

Untersucht wird unter anderem, wie sich die einzelnen Ernährungsweisen auf die Körperzusammensetzung und die Knochengesundheit auswirken. Unterscheiden sich die pflanzenbasierten Ernährungsweisen von einer Mischkost bei der Aufnahme von unerwünschten Stoffen? Welche Vitamine und Mineralstoffe werden ausreichend aufgenommen und welche kommen möglicherweise zu kurz? Was passiert im Stoffwechsel, wenn vollständig auf tierische Lebensmittel verzichtet wird? Außerdem möchten die Forscherinnen und Forscher herausfinden, mit welchen ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen die Ernährungsweisen verbunden und wie nachhaltig diese insgesamt sind.

Datenerhebung per App

Die Ernährung wird von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern detailliert mit einer speziell für die Studie angepassten App an verschiedenen Tagen registriert. Anders als in bisherigen Studien kann hierbei auch der Verzehr von neuartigen veganen und vegetarischen Lebensmitteln umfassend ermittelt werden. Zudem wird durch die Untersuchung von Biomarkern in Blut und Urin festgestellt, ob die jeweilige Ernährungsweise mit einer unterschiedlichen Aufnahme von Verunreinigungen (Kontaminanten) wie Schwermetallen, Schimmelpilzgiften oder anderen unerwünschten Stoffen einhergeht. Die Abgabe einer Stuhlprobe ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ernährungsweisen und den Darmbakterien zu erfassen.

Mitmachen!

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist wichtig für den Erfolg der Studie. Denn je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Wer teilnimmt, leistet also einen wichtigen Beitrag für die Forschung auf dem Gebiet der pflanzenbasierten Ernährung. Zudem erhält man Informationen zum eigenen Gesundheitszustand, zum Beispiel durch die Messung der Handgreifkraft. Diese gibt Auskunft über die Muskelkraft und das physische Leistungsvermögen. Untersuchungen der Körperzusammensetzung zeigen, wie hoch der Muskel- und Fettanteil ist und ein Ultraschall an der Ferse liefert Informationen zur Knochengesundheit. Zudem erstellt das Studienteam ein großes Blutbild und misst Blutzucker und Blutfette. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.coplant-studie.de.

Weitere Informationen zur COPLANT-Studie

Informationen zur Studienteilnahme

Fragen und Antworten zur COPLANT-Studie

Quelle: BfR

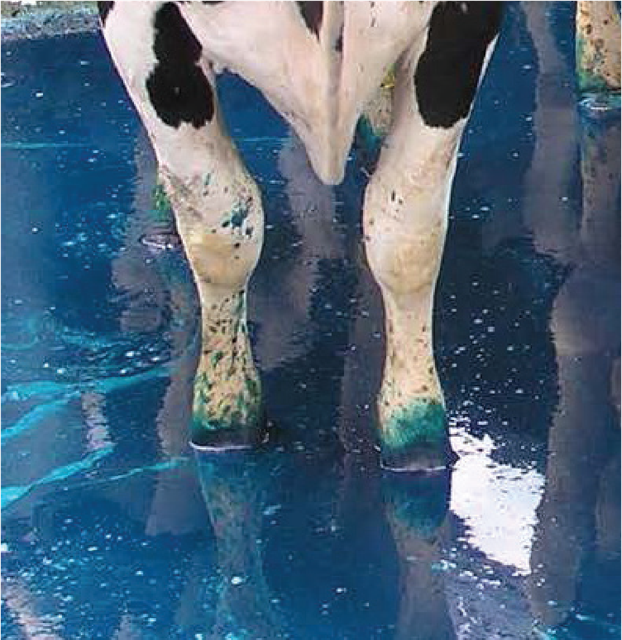

Klauenpflege einfach gemacht mit Dragonhyde Dust

Dragonhyde Dust ist zurück im Markt und macht Klauenpflege einfach wie noch nie. Der Wirkstoffbeutel mit einem Inhalt von 450 Gramm löst sich innerhalb einer Minute im Klauenbad auf und schon kann die Klauenpflege starten.

Dragonhyde Dust besticht durch seine brillantgrüne Farbe und organische Säuren, die die Klauen nicht nur pflegen, sondern auch anzeigen, wie effektiv die Klauen eingetaucht sind und wann die Wirkung des Klauenbades nachlässt. Die Farbe ändert sich je nach Wirkungsgrad von Signalblau in Olivgrün. Das Klauenbad kann einfach entsorgt werden und baut sich innerhalb weniger Tage biologisch vollständig ab und ist somit völlig unbedenklich für die Umwelt und Biogasanlagen. Aktuell ist das Produkt über Quidee erhältlich.

Weitere Infos über www.quidee.de.

Unternehmensinformation

QUIDEE GmbH – clevere Produkte für Landwirte und Tierärzte

Das Unternehmen wurde zu Beginn des Jahrtausends als Internetversandhandel gegründet, um innovative Produkte und Schnelltests für den Milchviehbetrieb auf den deutschen Markt zu bringen. Die Produktpalette umfasst inzwischen fast 150 Einzelartikel von geprüft hoher Qualität. Nahezu alle Waren für den täglichen Gebrauch in Praxis und Stall sind Importartikel, viele davon werden in Deutschland ausschließlich über die QuIdee GmbH vertrieben.

Im Fokus des Unternehmens stehen progressiv eingestellte Tierärzte und Landwirte. Persönliche Beratung, technisches und wissenschaftliches Know-how sind die Säulen des aufstrebenden Unternehmens.

Quelle: QUIDEE GmbH

Rückgang der Schlachtzahlen durch fehlendes Untersuchungspersonal

So oder so ähnlich könnte demnächst eine Schlagzeile in der Presse lauten, die sicherlich von Fleischgegnern begrüßt, aber den Verantwortlichen der Schlachtbranche und den für die Untersuchung verantwortlichen Behörden den Sorgenschweiß auf die Stirn treiben würde. Dabei verzeichnen die zuständigen Behörden bereits jetzt massive Probleme bei der Personalrekrutierung für die sogenannte amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Unter diesem Leitthema stand eine Fachtagung an der Universität Leipzig, die vom dortigen Institut für Lebensmittelhygiene, Professur Fleischhygiene und dem Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V. (BbT) am 14. März ausgerichtet wurde. Dabei ging es darum, in Workshops die Herausforderungen des Tätigkeitsfeldes zu diskutieren und insbesondere Lösungsansätze zu finden, wie dem Personalmangel begegnet werden kann. Einig war man sich, dass die Schlachttier- und Fleischuntersuchung nach wie vor eine Schlüsselrolle im gesundheitlichen Verbraucherschutz und Tierschutz darstellt, in der Tierärztinnen und Tierärzte die zentralen Akteure sind. „Die Arbeitsbedingungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen müssen attraktiver und verlässlicher gestaltet werden“, so der Präsident des BbT und der Bundestierärztekammer, Dr. Holger Vogel. Hierzu zählt auch die Vergütung der Tätigkeit insbesondere in Kleinbetrieben. „Eine Überarbeitung des Tarifvertrages ist überfällig,“ so Vogel. Auch stellen gute Ausbildungsbedingungen an den tierärztlichen Bildungsstätten und eine gute Betreuung der Praktikanten im Schlachthofpraktikum durch die Veterinärämter Möglichkeiten dar, für diesen Berufszweig zu werben.

Die diskutierten Aspekte können Anhaltspunkte bieten, um dem Fachkräftemangel in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung zu begegnen. Es wurde deutlich, dass für diese Themen dringend Herangehensweisen und Lösungen gefunden werden müssen. Der BbT wird diese Forderungen weiterverfolgen.

Daneben standen Aspekte der Fachfortbildung mit Fallbeispielen zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Tierschutz bei der Schlachtung, Kommunikation und Eingriffsbefugnisse des amtlichen Tierarztes für die 150 Teilnehmer im Fokus. Die Diskussionen haben verdeutlicht, wie vielfältig die tierärztliche Tätigkeit in diesem Bereich sein kann.

Quelle: Institut für Lebensmittelhygiene, Professur Fleischhygiene, der Universität Leipzig und Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V. (BbT)

Internationales Wissenschaftlerteam stellt weitere Ausbreitung der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI) in der Antarktis fest

Ein internationales Team von Wissenschaftlern mit FLI-Beteiligung, das das Vorhandensein und die Auswirkungen von Infektionen mit der hochpathogenen aviären Influenza des Subtyps H5 (HPAIV H5) auf die antarktische Tierwelt untersucht, hat eine weitere Ausbreitung des Virus in der Region des nördlichen Weddellmeeres in der Antarktis festgestellt. Das Team fand heraus, dass Skuas bisher am stärksten betroffen sind. Die ermittelte hohe Sterblichkeitsrate zeigt, dass dies langfristige Folgen für deren Erhaltung in der Region haben könnte.

Die Expedition, die in erster Linie von der International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) sowie dem EU-Projekt Kappa-Flu* und dem Spanischen Nationalen Forschungsrat (CSIC) finanziert wurde, machte sich am 13. März auf den Weg, um die Region der Trinity-Halbinsel und das nördliche Weddellmeer zu untersuchen.

Das derzeitig nahezu weltweit auftretende HPAIV H5 entwickelte sich ursprünglich in Geflügel, hat sich aber in letzter Zeit so angepasst, dass es sich besser in Wildtieren ausbreitet. Seit 2020 hat seine beispiellose Ausbreitung zu einem erheblichen Sterben von Wildvögeln und -säugetieren auf nahezu globaler Ebene geführt. Nach der Ankunft von HPAIV H5 in Südamerika Ende 2022 wurde seine weitere Verbreitung in die Antarktis für die folgenden Jahre vorhergesagt und schließlich im Februar 2024 bestätigt.

Die Auswirkungen auf die Wildtierpopulationen in der Antarktis sind sehr besorgniserregend, da mehrere Arten bereits als stark bedroht oder sogar als vom Aussterben bedroht eingestuft sind. Außerdem könnte die hohe Sterblichkeit von Wildtieren, wie sie auf anderen Kontinenten wie Südamerika zu beobachten ist, hier aufgrund der Abgeschiedenheit und der eingeschränkten Zugänglichkeit des antarktischen Kontinents für eine regelmäßige Überwachung leicht unbemerkt bleiben. „Aus diesem Grund könnte die Entwicklung von Überwachungsinstrumenten, die in der Antarktis durchführbar sind, bei der Beobachtung der Auswirkungen von HPAIV H5 in den kommenden Jahren helfen“, erklärte Meagan Dewar, Leiterin der Expedition.

Die an dieser Expedition beteiligten Fachleute waren Biologinnen und Biologen, Tierärztinnen und Tierärzte für Wildtiere, Virologinnen und Virologen sowie eine erfahrene antarktische Segelmannschaft. Dieses Team war gut ausgerüstet, um schnell vom Verdacht zur Probenahme und weiter zu Tests überzugehen. Sie machten sich auf den Weg, um die Region der Trinity-Halbinsel und des nördlichen Weddellmeeres zu untersuchen, ein Gebiet, in dem die bisherigen Überwachungsmaßnahmen der nationalen Antarktisprogramme begrenzt waren, in dem aber das SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) – Antarctic Wildlife Health Network (AWHN) Meldungen von Forschenden, Ornithologen und der allgemeinen Öffentlichkeit über mögliche Todesfälle oder Krankheiten bei Wildtieren erhalten hatte. Vor Ort nahm das Team eine erste Bewertung kranker Individuen oder ungewöhnlicher Todessfälle bei Wildtieren vor und machte sich dann daran, Proben für HPAIV H5-Tests zu sammeln. Neben der Entnahme von nicht invasiven Proben kranker oder erkrankter Tiere wurden auch Hunderte von Kotproben von scheinbar gesunden Tieren entnommen, um deren Virusprävalenz zu untersuchen. Darüber hinaus wurden Luft- und Wasserproben entnommen, mit deren Hilfe das Vorhandensein des Virus in der Umwelt bestimmt werden soll.

Ein kompaktes Diagnoselabor, das eigens für diese Expedition auf dem Schiff eingerichtet wurde, ermöglichte es dem Team, mit modernsten Methoden inaktivierte Virusproben zu testen, um anschließend HPAIV H5 nachzuweisen und das Genom zu sequenzieren. Diese noch nie zuvor auf einem Schiff durchgeführten Tests stellen einen bemerkenswerten logistischen Fortschritt für die HPAIV H5-Überwachung in der Antarktis dar, da die Bestätigung nicht vom zeitaufwändigen Versand von Proben zu weit entfernten Laboren abhing.

Während der Expedition untersuchte das Team zehn Gebiete mit hoher Wildtierdichte zwischen den Süd-Shetland-Inseln, dem nördlichen Weddellmeer und den Danger-Inseln. Das Vorhandensein von HPAIV H5 wurde durch mehrere Labortests (H5-spezifische RT-qPCR und Sequenzierung der für HPAIV charakteristischen multibasischen Protease-Spaltstelle) in Skua-Kadavern an vier Anlandestellen (Hope Bay**, Devil Island, Paulet Island und Beak Island) bestätigt. Das Virus wurde in mehreren Probentypen, einschließlich des Gehirns, nachgewiesen, was auf eine neurotropische Infektion mit HPAIV H5 bei dieser Art schließen lässt.

Von den besuchten Orten stach Beak Island hervor, da dort eine große Skua-Brutkolonie lebt. Während sich zum Zeitpunkt des Besuchs 80 lebende Skuas dort aufhielten, wurden mehr als 50 Skuas tot aufgefunden. Von diesen 50 Skuas (darunter Braune Skuas und Südpolar-Skuas) wurden zehn getestet, und alle zehn wurden als positiv für HPAIV H5 bestätigt. An einem anderen Ort (Heroina Island) wurde ebenfalls eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Skua-Kadavern festgestellt, in denen das Virus jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. Neben der Skua-Mortalität entdeckte das Team an zwei Orten (Heroina-Insel und Beagle-Insel) eine ungewöhnlich hohe Zahl toter Adélie-Pinguine. Am Hauptanlandeplatz von Heroina, der nur einen kleinen Teil der Insel ausmacht, wurden 532 Adélie-Kadaver gezählt, von denen eine beträchtliche Anzahl (172) erwachsen war. Wenn man diese Zahlen auf die anderen Orte der Insel hochrechnet, an denen ebenfalls Kadaver entdeckt, aber nicht gezählt wurden, muss die Sterblichkeit mehrere Tausend betragen haben. Diese hohe Zahl sowie die Entdeckung so vieler erwachsener Kadaver lässt darauf schließen, dass hier ein ungewöhnliches Sterbeereignis stattgefunden hat. Obwohl das Team vermutete, dass dies durch HPAIV H5 verursacht wurde, konnte das Vorhandensein des Virus nicht bestätigt werden. In den kommenden Monaten werden weitere Tests durchgeführt, um die Todesursache zu ermitteln.

Proben scheinbar gesunder Wildtiere sowie zusätzliche Probereihen an Kadavern werden demnächst in den beteiligten Instituten mit weiteren Techniken untersucht. Ziel dieser weiteren Analysen ist es, mehr Informationen über das Vorhandensein von Viren bei scheinbar gesunden Tieren und über die Genetik der nachgewiesenen Viren zu erhalten. Diese Daten werden dazu beitragen, zu verstehen, wie sich das Virus über Zeit und Ort verbreitet hat. Darüber hinaus werden Gewebe von infizierten Kadavern analysiert, um zu verstehen, wie das Virus Krankheit und Tod verursacht, und um herauszufinden, welche Gewebe sich am besten für den Virusnachweis eignen.

*KAPPA-FLU hat im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 101084171 Fördermittel erhalten.

**Esperanza Station vom Argentinischen Antarktischen Institut (IAA)

Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut

Auslauf- und Freilandhaltung trotz ASP?

Von Dr. Heike Engels

ASP-Ausbruch und Freilandhaltung von Schweinen passte in der Vergangenheit nicht gut zusammen. Mit neuen Leitlinien, die kürzlich veröffentlicht wurden, soll sich das nun ändern. Was hat es damit auf sich?

Freiland- und Auslaufhaltung sind laut EU-Richtlinien ein Grundsatz in der ökologischen Schweineerzeugung, ohne diese Haltungsform ist eine ökologische Zertifizierung nicht möglich. Aber auch in konventionellen Betrieben ist die Auslaufhaltung mehr und mehr im Kommen. Gründe hierfür gibt es viele: Unter anderem erfordert die Ferkelerzeugung im Freiland weniger als ein Zehntel der Investitionskosten als bei Stallhaltung. Experten bescheinigen dieser Haltungsform Vorteile für das Ausüben des artgerechten Verhaltens sowie für die Schweinegesundheit. Zudem ist Auslauf- und Freilandhaltung politisch sowie gesellschaftlich gewünscht. Die Landwirtschaftszählung im Jahr 2020 ergab, dass rund 7,5 % der Betriebe in Deutschland ihre Schweine in Haltungen mit Zugang zu einem Auslauf hält.

Nun ist aber seit dem Jahr 2020 die Afrikanische Schweinepest (ASP) auch in Deutschland angekommen. Mittlerweile gab es neben den Wildschweinen auch einige ASP-Fälle in Hausschweinebeständen. Das ist für die Freilandhaltung problematisch, denn die EU hatte in der Vergangenheit in ASP-Sperrzonen ein generelles Verbot der Freiland- und Auslaufhaltung umgesetzt. Laut Schweinehaltungshygieneverordnung bedeutet Freilandhaltung, dass die Schweine ganzjährig im Freien gehalten werden ohne festen Stall, sondern nur mit Schutzeinrichtungen vor Sonne, Wind und Regen. Vorgeschrieben ist eine doppelte Einzäunung. Bei der Auslaufhaltung leben die Schweine in festen Stallgebäuden, haben aber zeitweise die Möglichkeit sich im Freien aufzuhalten. Beide Haltungsformen können nicht schnell zur Außenwelt hin abgesichert bzw. können die Tiere nicht sofort aufgestallt werden. Die Umsetzung des Aufstallungsgebotes bedeutet für die betroffenen Betriebe demzufolge häufig das Aus der Schweinehaltung.

Neubewertung seitens der EU

Damit dieser Fall zukünftig nicht eintritt, hat die EU im Jahr 2022/2023 die ASP-Restriktionen für die Auslauf- und Freilandhaltung neu bewertet. War bis dahin ein Aufstallungsgebot im ASP-Sperrbezirk umzusetzen, ist die Auslauf- und Freilandhaltung laut EU in ASP-Sperrzonen nun vertretbar, wenn der Betrieb mit der zuständigen Veterinärbehörde eine individuelle Risikobewertung vornimmt und der Betrieb wirksame Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren umsetzt. Trifft der Betrieb, der in einem Gebiet liegt, dass durch die ASP gefährdet ist, allerdings keine derartigen Vorkehrungen, kann die zuständige Behörde die Auslauf- und Freilandhaltung weiterhin verbieten oder mit Auflagen versehen. Bei der Risikobewertung wird unterschieden zwischen ASP-freier Zone und ASP-Sperrgebiet.

Auch das Nationale Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest, angesiedelt am Friedrich-Löffler-Institut (FLI), sieht diese Haltungsform in der Sperrzone als vertretbar an, sofern die Anforderungen der Schweinehaltungshygiene-Verordnung eingehalten und gegebenenfalls weitere Biosicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.

Leitlinien geben Orientierung

Doch wie genau müssen Betriebe Vorkehrungen treffen und welche Biosicherheitsmaßnahmen sind wichtig? Um diese Fragen zu klären, hat sich im Sommer 2022 im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Expertengruppe gegründet. Ziel war es, Bedingungen in Form von Leitlinien festzulegen, unter denen Auslauf- und Freilandhaltungen in ASP-Sperrzonen als vertretbar einzustufen sind. Diese Leitlinien sollen Tierhaltern und Behörden eine Orientierung geben, um bereits in seuchenfreien Zeiten alle notwendigen Maßnahmen für die optimale Biosicherheit einzuleiten. Bei einem ASP-Fall kann dann auch die Auslauf- und Freilandhaltung im Sperrbezirk weiterhin möglich sein. Wer vor dem Seuchenfall bereits seine Risikoeinschätzung erstellt und mit den zuständigen Behörden abgestimmt und dabei Zuverlässigkeit bewiesen hat, kann im Seuchenfall von dieser Vorarbeit profitieren.

Die Expertengruppe setzt sich unter anderem zusammen aus Vertretern folgender Behörden: BMEL, Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft, Friedrich Löffler Institut (FLI), Landvolk Niedersachsen, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Niedersächsische Tierseuchenkasse und Thünen-Institut für ökologischen Landbau. Anfang 2024 stellte die Expertengruppe die Leitlinien auf einer Tagung des Friedrich-Löffler-Institutes vor. Die rechtlichen Grundlagen für die Leitlinien bilden das „Animal Health Law“ (AHL) vom 21.04.2021 und die Schweinehaltungshygiene-Verordnung.

Zehn Handlungsbereiche in den Leitlinien

Folgende zehn Handlungsbereiche sind in den Leitlinien in Form einer Maßnahmentabelle bundesweit einheitlich konkretisiert:

Zuerst erschienen im zweimonatlichen Hoftierarzt E-Magazin an. Zum kostenfreien Abo bitte einfach hier anmelden und dann den Link in der Bestätigungs-Mail anklicken. Anschließend den Artikel in der letzten Ausgabe weiterlesen: